その奇妙さゆえに利用者の反応は冷ややかです。言うまでも無く、通過駅利用者にとってはこんな種別のためにわざわざ混雑時間帯にダイヤ空白を生じさせているわけですから、不満を抱いている人は相当多いでしょう。

確かに東葉快速自体、他の列車よりも乗車率がまとまっているような印象を受けることもあります。

ですがそれは夕ラッシュ時という、東西線からの東葉高速線直通列車がほぼ各停となる時間帯に東西線内で快速運転をしているからであり、

東葉高速線内での優等運転はそのおまけのようなものです。その東葉高速線は利用客数の状況だけでなく各駅の物理的状況からしても優等運転に適しているとはとても言えないのが実情であります。

東葉快速が登場時以来どのようなダイヤであったのか、その経緯を辿ってゆきます。なお勿論のことですが東葉快速は平日のみの運行なので、

この項目で扱うダイヤは全て平日ダイヤとなります。

①東葉快速の登場

東葉高速線では開業から3年半後の1999年12月4日、開業以来初の大規模ダイヤ改正が行われました。

この頃は利用客数の伸び悩みもあり経営に苦しんでいた時期でした。同年既に大規模リストラを実施しており、また東葉高速鉄道本社も船橋市内の賃貸ビルから八千代緑が丘駅東側の高架下へ移転することで経費節減に勤しんでいました。

このダイヤ改正は増収策として打ち出されたもので、利用者増に合わせ平日・土休日ともに20数本もの列車が増発され、大幅に初電が早く・終電が遅くなりました。

東葉快速はそんなダイヤ改正の中、朝上り2本・夕下り2本の1日2往復体制で登場しました。増収策の一環として、看板列車の役割を担うこととなったのです。

※八千代緑が丘駅での連絡

B760TRは通快中野、B764TRは各停中野、A1760TR・A1861SRは各停勝田台に連絡

運用を見てみると、朝の上り2本はいずれも7時台に運行されており、特に2本目のB764TRは東西線のラッシュ時ピークにあたっています。

そのためにピークにもかかわらず10分以上運転間隔の開いた八千代中央・村上等の通過駅では、後々その時間帯はホームに大量の待ち客が溢れるようになりました。

ただ東快が設定された当初は、利用客がまだまだ少なかったこともありそれほど気にかかる事項ではなかったのでしょう。

また夕下り2本目のみがメトロ車で、他3本は全て東葉車運用となっています。これは東葉快速が登場する際に、当時まだ活躍していた営団5000系は東葉快速非対応としたためです。

5000系はN05系(=05系8次車以降)の投入により、丁度このダイヤ改正が行われた1999年度より冷房車の廃車が開始されています。

三鷹始発であることからやむを得ずメトロ車運用となった東快運用には、こうしたことから5000系が就くことは基本的にありませんでした。

一方で東葉車運用の方は、60Tが二度も東快に当たっています。朝に上り、夕に下りの1本ずつ担当はさすがにダイヤを組む上での制約が大きかったようです。

後の改正では、前述の通り60Tが1日2回東葉快速に当たっていたため、うち夕下りの方が58Tに変わりました。

メトロ車運用の方も多少の変更はありましたが、運用が変わっただけで時刻本数等の変更は行われませんでした。

②東葉快速の最盛期

▲だけど車内はガラガラ。特に8時台は・・・ |

登場以来6年以上体制の変わらぬままであった東葉快速ですが、2007年3月18日改正で大幅な変化が起こります。

変化の背景には、05系13次車の増備により5000系が全廃となったことで運用制約がなくなり、同時に東葉1000形も全廃となり性能向上が可能となった、ということが挙げられます。

今までほぼ東葉車でもって運行されてきた東葉快速は、これによりメトロ車が急に多数派を占めるようになり、東葉車の入れない三鷹までの運用も大幅に増えることとなりました。

さてその改正内容ですが、東西線の混雑緩和を図るべくラッシュピーク時30分間は、快速を廃止して全て通快・各停へと置き換えられました。東葉高速線だと東葉勝田台駅7:30〜8:00頃発にあたります。

そのため従来の朝上り2本目の東葉快速は、通快へと置き換えられる形で消滅となりました。しかし一方で場所をピーク外へと追いやられた東葉快速は、上下ともに改正前よりも本数が倍増しました。

6時台と8時台の運用が登場し、朝上り4本、夕下り4本の4往復体制となりました。特に朝6時台後半〜7時台前半は、ある意味ではバラエティに富んだダイヤへと変貌しています。

東葉快速通過による間隔空きの影響を食らう「代表格」たる八千代中央・村上の2駅にとって、このダイヤ改正はまさしく「鬼のような改正」と言えるでしょう。

※八千代緑が丘駅での連絡

B697SRは通快三鷹、B758TRは通快中野、B829SR・B850TRは各停中野に連絡

運用は見て分かる通りです。ラッシュ時ピークを避けつつも、本数は2倍に増えています。特に8時台は、折り返しB850TRとなるA650Tが8時10分に東葉勝田台駅1番線へと到着する際、

同時に2番線からB829SRが発車するまでの一瞬ですが、両番線ともに東葉快速という光景が見られました。

8時台となると東京都心へ行く客が減り、一方で八千代市内中心部への通勤通学客が増える時間帯でもあります。八千代中央駅を最終目的地とする客はかなり多いため、東葉快速2連発は相当の混乱を生んだようです。

▲八千代緑が丘駅での連絡風景。

左がB850TR(東快中野)、右がB852T(各停中野)。 |

また、従来は夕下りの東葉快速も八千代緑が丘駅で各停へと連絡することで便宜を図っていましたが、そのことで却って八千代中央・村上駅の列車間隔を空けていたこともあったため、

下りは八千代緑が丘駅での各停接続を行わなくなりました。現に下り接続列車では、東葉勝田台駅を目的地とする客が全て東快へと流れてしまい、車内はガラガラでほぼ連絡の体を為していない状態でした。

一方で上りの連絡は全列車で続けられました。ただし1・2本目は接続列車が通快だったこともあり、わざわざ東快へと乗り換えなくとも都心には充分早く到着できました。

特に6時台は着席通勤をする客が多いため、比較的空いていた1本目の連絡列車からはほとんど客が移らず、むしろ八千代緑が丘駅の利用者が空いている残りの席を求め、東快・通快の両列車へと散らばる状態でした。

逆に3・4本目は8時台であり、東快がかなり空いてくるので連絡客はそこそこ多くなりました。ですがその一方で接続列車は各停だったことも重なり、発車前でもガラガラの状態でした。

▲この画像ではほぼ判別不能であるが、

実はこの車両は、東快中野表示を出した

東葉快速三鷹行だったりする。 |

そしてこの改正で東葉車3:メトロ車1の比率だったのが、逆転して東葉車1:メトロ車3となりました。前述の通り東葉快速の運用に制限がなくなったため、メトロ車を用いた三鷹発着が増え、中野止まりにもメトロ車が一部使われるようになりました。

ですが、この三鷹発着増加には致命的な欠点がありました。

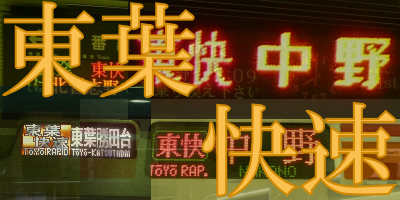

「東快三鷹」が初登場し、朝上りの1本目に設けられました。しかし駅の電光掲示板では「東快三鷹」表示が出せるものの、種別行先表示で「東快三鷹」が出せる車両はなく、

何故かこのダイヤ改正後も「東快三鷹」がメトロ車に設定されることはありませんでした。東京メトロの側からすれば、たった1日1本の新登場種別のために、わざわざ全メトロ車にそれを設定する必要は無いと考えたのでしょうか。

そのため三鷹行にもかかわらず、西船橋駅までは「東快中野」表示で走り、西船橋駅で表示を「快速三鷹」に切り替え走っていました。また駅の自動放送では東快三鷹の案内を流すことが出来ても、車内自動放送やLEDの車内案内表示器も東快三鷹には対応しておらず、

本来なら東葉高速線内の案内に対応しているはずのN05系ですら、自動放送を切って肉声で放送をし、LEDによる案内表示は西船橋駅まで切ったままでした。

一回の表示で対応できずに途中駅で種別行先を変える、といえば京王電鉄を思い出しますが、こんな状況で何故この種別を設けたのか、未だに謎めいたものでした。

▲バラエティーに富んだ朝の時間帯。 |

③最盛期の終末とメトロ車による乗っ取り

本数が倍増し、1日4往復体制となった東葉快速の最盛期は1年足らずで終わりを迎えます。2008年3月15日のダイヤ改正で、東西線は更なる混雑緩和を図るべく快速を廃止して通快・各停へと置き換える時間帯を拡大しました。

これにより東葉勝田台駅6:40〜8:00頃発の間は全て通快以下の種別となり、その範囲内にあった朝の1・2本目の東快はそれぞれ各停・通快へと置き換わる形で消滅しました。3・4本目の東快は残ったので、朝上りは2本まで半減したことになります。

更に夕方も通過駅の利便性向上という名目で、下りに4本あった東快も2・4本目が消え、2本まで半減しました。これにより以前の朝上り2本・夕下り2本の1日2往復体制へと戻されることになりました。

※八千代緑が丘駅での連絡 B829SR・B893SRは各停中野に連絡

▲朝に残っていた東葉快速もメトロ車に乗っ取られた。 |

当然のことながら、問題のあった東快三鷹は廃止されました。上りは時刻が両方とも8時台という、何とも利用価値の低い時間帯に留まりました。

下りは中野始発と三鷹始発が1本ずつで、時刻もほぼ当初の状態と同じです。八千代緑が丘駅での東葉快速の接続列車も8時台に残った2本のみに減りました。

なお朝に残った2本は時刻変更により両方とも2番線発着となったため、東葉勝田台駅で並ぶことはなくなりました。

そして特筆すべきは、東葉車による東葉快速が廃止されたということです。2007年以前はほぼ東葉車による線内最優等種別として運行されてきましたが、2本残っていた東葉車による東葉快速も全てメトロ車へと置き換わり、

事実上の看板列車という地位は大きく揺らぐことになりました。

こうして東葉快速は運用制限撤廃で一旦は本数を増やしたものの、今度は通過駅の利用客数増加に煽られる形で本数が減らされ、存在意義を問われるような単なる邪魔者として扱われるようになったのです。

この頃東西線の混雑緩和にも重点が置かれるようになり、その中で大きな転換点を迎えることになりました。

④朝の運行廃止、夕専用の種別へ

▲ダイヤ改正当日、混乱する西船橋駅。

東葉高速線以外は動いていなかった。

都心を目指す人は京成西船駅へ流れていった。 |

本数半減から1年後の2009年3月14日、東西線の更なる混雑緩和を目指してダイヤ改正が行われました。その内容はラッシュ時ピークに限らず、朝の快速を全廃して更なる通快・各停への置き換えを進めるものでした。

ですが混雑緩和の一環としてオフピーク通勤を進めており、6時台の快速に乗るため早く家を出ていた遠距離利用者からは不満が続出する結果になりました。本数自体は増えても、オフピーク利用者が減りラッシュ時ピークの混雑緩和には逆効果になったのではと思います。

現にこの日はJR等も一斉にダイヤ改正を行い、寝台特急「北陸」廃止・急行「能登」臨時格下げの日でもありました。それも重なり、改正当日の2009年3月14日は「ダイヤ改正に天罰が下った日」とも呼ばれるほどダイヤの乱れた歴史的な日になりました。

2009年3月14日は幸いにも土曜日でしたが、この日に鉄道を利用した千葉県民は、東京都心との"分断"を余儀なくされました。過去に例を見ないほどの強風により、東西線だけでなく総武線や武蔵野線・京葉線・常磐線といった千葉県内のJR全線が運転を見合わせ、

粘り強く平常通り動いていた京成グループの路線に総武線・東西線方面からの客が大量になだれ込むほどの惨事でした。恐らくこの日のことを覚えている人は多いのではないでしょうか。

ちなみに東葉高速線は西船橋駅で線内折り返し運転をしていました。一応は西船橋駅で唯一動いていた路線だったわけです。

さて前置きが長くなりましたが、このダイヤ改正により8時台に残っていた2本の上り東葉快速は廃止されました。東葉快速は夕方に下りのみが運行される「帰宅種別」に変貌したわけです。

ですが総合的な本数が変わったわけではなく、夕下りの東葉快速は何故か2本から4本へと倍増し、2007年3月18日改正のような体制へと再び戻りました。

面子の維持のために減らしたくなかったのでしょうか。夕下りは何故廃止でもなく維持でもなく、増発なのかはこれまた謎です。

夕下りの時刻は2007年3月18日のものとは微妙に異なります。ですが4本中3本が三鷹始発で、依然として全てメトロ車による運用です。2010年12月4日のダイヤ一部改正で運用が変わりましたが、時刻や本数等に変更は無くやはり全てメトロ車運用です。

また八千代緑が丘駅での東葉快速と他種別との連絡はなくなり、2・3番線の旅客向け使用機会は一段と減りました。

⑤お荷物扱い

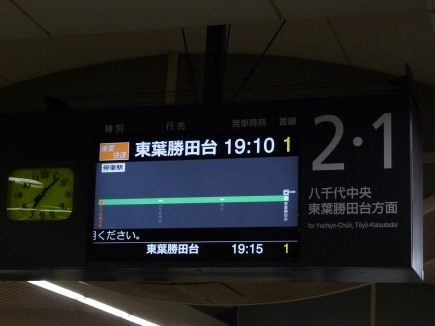

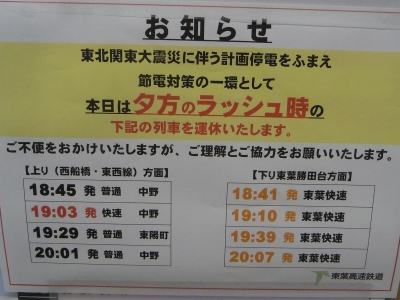

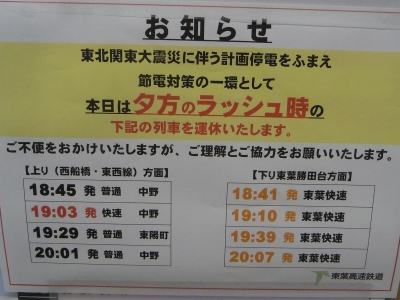

▲節電ダイヤにより東快と上り4本が間引かれた。

これで東葉快速はもはやお荷物扱いである。

経営努力していることを上手く示したものだ。 |

2011年3月11日に発生した東日本大震災により、3月中旬以降は暫く線内折り返しダイヤで運行されるなどしていましたが、最終的に一時は完全な平常ダイヤに戻り、東葉快速も運行されていました。

ですが、3月26日に臨時ダイヤ改正が実施され、節電ダイヤで運転されることになりました。その際に朝夕は平常通り、日中は快速を全て各停にして運行されました。

しかしそれとは別に東葉高速線内でも電力使用制限令に協力するため、間引かれた列車があります。それが夕方に4本残っていた東葉快速です。言い方が不謹慎かもしれませんが、この震災を東葉快速運転中止の理由付けとしてうまく利用したわけです。

こうなるともはや、東葉快速がお荷物扱いされているということが示されたも同然です。同時に"電力使用制限令に協力している"ということを示す一環にもなったわけですから、一石二鳥の節電ダイヤとなったのです。しかし列車自体は廃止されたわけではなく、何と東西線内では快速西船橋行に変更して運行されていたのです。

それも方向幕や車内等では通常の快速として案内されていましたが、駅の電光掲示板では「東快西船橋」と表示されていたそうです。

ちなみに東葉快速と同時に削減された上り4本は東葉快速の折り返し「に相当する列車」で、間隔調整のため従来の東葉快速折り返しの1本前や2本前が削られたものもありました。

6月11日の臨時ダイヤ改正で土休日は平常ダイヤに戻りましたが、やはり東葉快速は廃止されたまま。一時は都営新宿線の急行などとともに二度と復活しないであろう種別とも噂されましたが、9月10日に平日も平常ダイヤに戻り、その際に夕下りの東葉快速も復活しました。

⑥そして完全廃止へ

節電ダイヤでのお荷物扱いはやはり嘘ではなかったようです。復活から2年半後の2014年3月15日ダイヤ改正で、夕方に4本残っていた東葉快速は完全廃止されました。プレースリリースには「通過駅の利用客増加」を要因に上げており、やっぱりといった感じです。

たった4本といえど、18〜19時台の東西線内では最速列車で帰宅を試みようとすると、何故か東葉快速によく当たってしまったものです。これを嫌がる人は相当多かったようで、開業間もない頃の負の遺産も時代の波には勝てなかったのでしょう。創設から14年余、上り廃止から4年にしてその歴史を閉じました。

▲何気にこのフルカラーLEDでの「東葉快速」表示も、

見られた期間は2か月にも満たない。

八千代緑が丘駅1番線にて。 |

ダイヤ改正の告知は1か月ほど前になされ、東葉高速線利用者でない人までも葬式へと足を運んでいたようです。フルカラーで「東葉快速」と略さず表示される15000系が、意外にもかなり好評でした。

一方で東葉高速線は丁度設備更新の時期。北習志野駅を最後に駅ホームの電光掲示板の更新(フルカラーLED化)が完了し、2月20日の東海神駅を皮切りに自動放送の更新が開始されました。当初は飯山満・船橋日大前・八千代中央・村上と、2月下旬の間東葉快速通過駅で順番に更新されていったこと、

そして何よりも旧放送とは異なり、下りの放送が種別を案内しなくなった(「各駅停車東葉勝田台行」ではなく単に「東葉勝田台行」となった)ことから、東葉快速停車駅にはダイヤ改正後導入されるのではと思われていました。

しかし東葉勝田台駅での更新の後すぐ、3月3日に北習志野駅、3月4日に八千代緑が丘駅にてそれぞれ自動放送が更新され、旧放送はダイヤ改正を待たずしてあっけなく消滅しました。新放送は東葉快速の案内を、わざわざこの9〜10日間のために備えていたのです。

これはさすがに予想外の出来事でした。東葉快速廃止の意思決定前に放送音源の収録を終えていたのか、それとも今後の復活に含みを持たせたのか、はたまたおまけで入れただけなのかは謎です。

こうして最後の最後に激レア要素を残し、2014年3月14日に寝台特急「あけぼの」と共に地味に去っていった東葉快速。

考えてみれば、関東随一の迷種別だったのではないでしょうか。

○よくある勘違い

そんなことはありません。八千代緑が丘〜東葉勝田台間では毎日多数の回送列車が運行されており、八千代中央駅・村上駅では通過風景を拝むことが可能です。

東葉勝田台駅から送り込む上りは朝晩に多数設定されています。八千代緑が丘駅から送り出す下り回送も現在平日夕方に設定されています(ダイヤ改正年次によっては設定されていない時期はありましたが)。

八千代緑が丘駅以西では通過列車が存在しなくなりましたが、不定期に東西線深川検車区へ送り込むための東葉車回送が運行されているようです。いずれにせよ日中には見られないため、遭遇する機会は少ないかもしれません。

確かに15000系の行先表示では種別と行先を別々に組み込んでいるため、「東快三鷹」どころか「東快津田沼」「東快東海神」のような表示も可能だったりします。

しかし対応しているのは外見の行先表示のみで、液晶ディスプレイ(LCD)や自動放送など車内の旅客案内設備は他形式同様対応していないため、やはり不十分と言わざるを得ません。

ですがもし東快三鷹が運行されていた2007年〜2008年頃に15000系が存在したならば、当形式専門の運用になっていたのかもしれませんね。

東西線内では不可能どころか現に行われています。朝ラッシュピーク時には通勤快速の大半が津田沼始発となりますが、その時間帯は東葉高速線始発の列車の大半が各駅停車となり、両者が西船橋駅で緩急接続を行います。

具体的には、先に東葉高速線からの各停が7番線へ進入し、後に津田沼からの通快が8番線へ進入します(両者はクロスしないため同時進入するケースもあります)。

7番線の東葉高速線始発の各停は、8番線の津田沼始発の通快の発車を待った後のこのこと出てゆきます。その後原木中山や妙典等で更に通過待ちを行う場合もあり、東京都心までかなりの時間を要します。

そのため各停に乗っていた東葉高速線の立ち客はほぼ全員西船橋駅で通快へ流れ、逆に原木中山〜南行徳を目的地とする通快の乗客は各停へと流れます。接続以前の走行区間が全く違うではないかというツッコミが入りそうですが、立派な緩急接続です。

したがって、かつての上りの東葉快速が唯一の緩急接続であるとする説は誤りです。

項目2で述べたような経緯を経て廃止された東葉快速。東葉快速とは何だったのかと一つの黒歴史として語り継がれそうな感じもしますが、通過駅の利用状況を抜きに考えても、やはり東葉高速線内を通過運転するというのは不適切だったと思われます。

そこで東葉快速の問題点を、いろいろと挙げてゆきたいと思います。

▲船橋日大前駅を通過する上り東葉快速

(2008年8月19日/1本目:B829SR)

動画が再生されない方はダウンロード |

東葉快速を使ったことのある利用者なら分かるでしょう。5駅通過するからといって体感速度がそれほど早いわけでもありません。

通過駅の利用者でも、実際に通過風景を見れば分かるはずです。東西線内の快速通過駅で快速列車が通過する際は100km/h近くの速度で飛ばしてくるため、相当な速さを感じます。ですが東葉快速が東葉高速線内の駅を通過する際には意外にもゆっくりと通過していきます。

これは(安全確保の都合上?)通過駅での通過速度が60km/hに制限されているためです。通過駅が近付くと速度を下げて、通過を終えるとまた速度を上げていきます。ただ時折回復運転のために、八千代中央駅あたりをスピードを出して通過することはあります。

そのため、5駅も通過する割に大した時短効果が得られないのです。所要時間を見てみると・・・

西船橋〜北習志野間は距離が長いにもかかわらず時短わずか1分、北習志野〜八千代緑が丘間に至っては所要時間が変わっていません。

西船橋〜北習志野間は距離が長いにもかかわらず時短わずか1分、北習志野〜八千代緑が丘間に至っては所要時間が変わっていません。

もし仮にこの制限がなかったとしても、次のような制約があります。

- 東海神駅:島式ホームで構内が緩やかなカーブを描いており、また地下駅なので速度を上げると風圧が強まり危険

- 飯山満駅:構造上の都合で上り方は70km/h、また下り方は分岐器を通過するため60km/hに制限されている

- 船橋日大前駅:下り方は70km/h制限のカーブ

- 八千代中央駅:上り方は95km/h制限の緩やかなカーブ、下り方は90km/h制限

- 村上駅:上り方は85km/h、下り方は60km/h制限のカーブ、更に東葉勝田台手前の信号は注意現示なので40km/hで通過

あえて5駅を通過せずとも、駅間距離が長い東海神〜飯山満間は全種別が部分的に最高速度100km/hで走り抜けてゆきます。

どこが「高速鉄道」なのか、と沿線外住民からよく揶揄されますが、各停でも東西線で言えば快速並のスピードを出しているのが東葉高速線であり、優等種別を設けなくても充分速いのです。

申し訳ありませんが、この節は現在作成中です。完成までお待ちください。

申し訳ありませんが、この節は現在作成中です。完成までお待ちください。

この種別は元を辿れば経営が苦しんでいた時期の増収策として出されたものです。

看板列車を設け、知名度向上の役割を果たしてくれればそれで十分、速達性をもっと向上させようという狙いは全く重要視されていなかったでしょう。

今や利用客数も伸び続けており、2010年度決算では初の単年度経常黒字を計上しています。

それでも決して明るい経営状況ではないですが、少なくとも知名度を向上させなくとも路線自体の価値と沿線の資産価値だけで経営を変えられる状態になり、この種別の存在意義は無くなったと言えます。

申し訳ありませんが、この節は現在作成中です。完成までお待ちください。

管理人が収集した、東葉快速が絡む表示や音声等をまとめました。レア度高し!?

なお今後追加してゆく可能性があります。

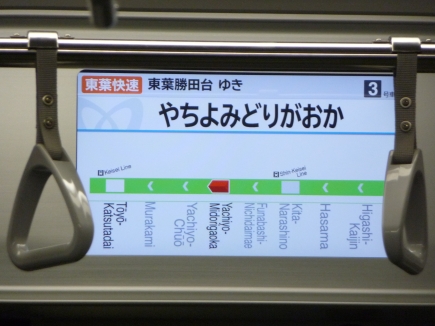

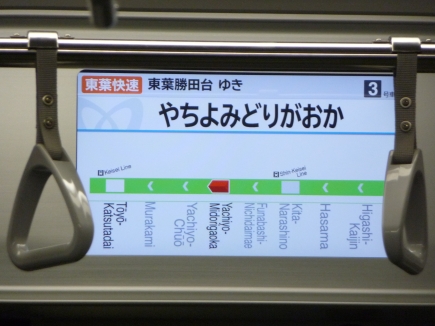

2008年2月4日撮影/東葉勝田台駅

東葉2000系による側面行先表示の例です。 |

2009年2月3日撮影/東葉勝田台駅

05系初期車による側面方向幕の例です。 |

2010年10月5日撮影/八千代緑が丘駅

15000系による側面行先表示の例です。 |

2009年2月3日撮影/東葉勝田台駅

05系初期車による前面方向幕の例です。 |

2013年11月2日撮影/八千代緑が丘車両基地

05-114F(4次車)B修繕編成による前面行先表示の例です。 |

2013年11月2日撮影/八千代緑が丘車両基地

東葉2000系による前面行先表示の例です。 |

2010年10月5日撮影/八千代緑が丘駅

15000系による車内LCD案内表示の例です。 |

2009年2月3日撮影/東葉勝田台駅

05系初期車による車内LED固定案内表示の例です。 |

2008年2月13日撮影/船橋日大前駅

朝1本目の東快三鷹(B697SR)、やはり表示は中野行。

何気なく撮影した貴重な一枚ですが、残念ながら東快表示が欠けてしまいました。 |

2010年10月5日撮影/高田馬場駅

15000系による下り1本目の東葉快速(A1749SR)。

撮影時はまだ15000系が登場して間もない頃だったため、かなり新鮮味がありました。 |

2013年11月2日撮影/八千代緑が丘車両基地

東快東葉勝田台表示の東葉2000系です。 |

2014年3月12日撮影/八千代緑が丘駅

改札前のLCD発車案内表示の例です。 |

2008年7月16日撮影/東葉勝田台駅

東葉高速線内における、ホーム上旧LED電光掲示板での東快表示の例です。 |

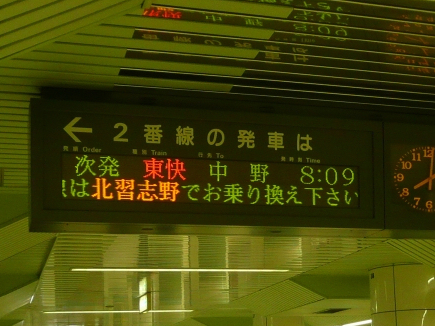

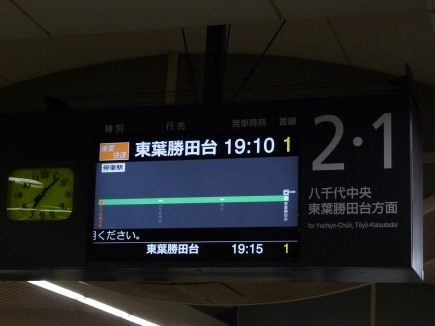

2010年12月10日撮影/西船橋駅

東京メトロ東西線内における、ホーム上LED電光掲示板での東快表示の例です。 |

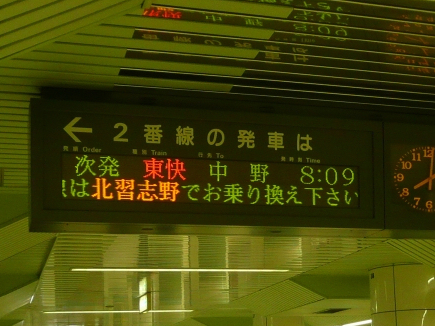

2014年3月14日撮影/中野駅

JRのATOSタイプの電光掲示板では、東葉快速も快速と表示されます。自動放送も駅・車内ともに快速扱いです。 |

2014年3月14日撮影/中野駅

中野駅コンコース上の電光掲示板のみ特殊で、東葉快速表示に対応しています。 |

車内自動放送についてはコチラをご覧ください。

|

西船橋駅5番線接近放送 |

収録日:2010年12月20日/時間帯失念

東京メトロ女性タイプでの、東葉快速の接近放送です。停車駅案内部分を肉声に打ち切られています。

掘り出し物ですので、完全な接近放送を収録したものが今後見つかるかもしれません・・・

|

西船橋駅5番線

到着発車放送 |

収録日:2009年1月20日/時間帯失念

東京メトロ女性タイプでの、東葉快速の到着・発車放送です。

|

西船橋駅6番線

接近到着発車放送 |

収録日:2010年7月28日/時間帯失念

東京メトロ男性タイプでの、東葉快速の到着・発車放送です。都合上冒頭を多少加工しているため、不自然に聞こえる部分があります。

|

北習志野駅3番線接近放送

北習志野駅3番線

到着発車放送 |

収録日:2014年2月24日/夕1本目(A1727SR)

2014年3月2日以前に使用されていた旧放送です。北習志野駅のページで、同一の音声をアップロードしています。

|

|

北習志野駅4番線接近放送 |

収録日:2009年3月12日/朝1本目(B829SR)

北習志野駅のページで、同一の音声をアップロードしています。

|

|

北習志野駅3番線接近放送 |

収録日:2014年3月3日/夕2本目(A1799SR)

2014年3月3日以降、わずか10日間使用されていた新放送です。北習志野駅のページで、同一の音声をアップロードしています。

到着放送は収録しませんでしたが、通常の到着放送の後に「次は、八千代緑が丘に止まります」と続きます。

|

八千代緑が丘駅1番線

接近放送 |

収録日:2014年3月3日/夕3本目(A1879SR)

2014年3月3日以前に使用されていた旧放送です。停車駅案内部分を打ち消されてしまいましたが、

「この電車は当駅を出ますと、東葉勝田台まで止まりません」と続きます。

|

八千代緑が丘駅3・4番線

東快三鷹・通快三鷹の

緩急接続 |

収録日:2008年2月4日/朝1本目(B697SR)

東快三鷹と通快三鷹が、八千代緑が丘駅で緩急接続する様子を収録しました。八千代緑が丘駅のページで、一部の音声をアップロードしています。本当はノーカットで上げたかったのですが、軽量化のため一部編集しています。雑音が多いため、音量にご注意ください。

|

八千代緑が丘駅1番線

接近放送 |

収録日:2014年3月7日/夕2本目(A1799SR)

2014年3月3日以降、わずか9日間使用されていた新放送です。八千代緑が丘駅のページで、同一の音声をアップロードしています。

到着放送は収録しませんでしたが、廃止前数日間のみ北習志野駅と同様の詳細型放送が流れていました。

|

東葉勝田台駅1番線

連絡発車放送 |

収録日:2008年2月4日/朝4本目(B850TR)

雑音が混ざっていますがご了承下さい。

|

東葉勝田台駅2番線

接近放送 |

収録日:2008年2月4日/朝3本目(B829SR)

東葉勝田台駅のページで、同一の音声をアップロードしています。

|

東葉勝田台駅2番線

連絡発車放送 |

収録日:2009年2月3日/朝1本目(B829SR)

|

東葉勝田台駅1・2番線

東葉快速2連発 |

収録日:2008年2月4日/朝3本目(B829SR)・朝4本目(B850TR)

当時は4本目のB850TRが1番線に進入し、3本目のB829SRが2番線を発車するまでの一瞬ですが、両番線ともに東葉快速という光景が見られました。

その様子を収録しています。4本目の接近放送から到着放送までの間に、3本目の連絡放送が流れ発車してゆきます。雑音が多いため、音量にご注意ください。

|

西船橋〜北習志野間は距離が長いにもかかわらず時短わずか1分、北習志野〜八千代緑が丘間に至っては所要時間が変わっていません。

西船橋〜北習志野間は距離が長いにもかかわらず時短わずか1分、北習志野〜八千代緑が丘間に至っては所要時間が変わっていません。